寝つきが悪い、落ち着きがなくて目が離せない、集団行動ができていない・・・「子どもなんてそんなもの」と思いつつ、 他の子どもたちとの違和感や育てづらさを感じたことがありませんか?

「発達障害」とは、生まれつきの脳のトラブルによるもので、精神的疾患や病気などではありません。

原因がはっきりせず、「育て方が悪い」「しつけが足りない」などと周囲に言われ、苦しんでいる親御さんも少なくはないでしょう。

しかし、発達障害とは先ほども述べた通り生まれ持った脳の機能の問題。親も子も悪くないのです。

そして、何より辛いのは子ども本人なのです。親が子どもの特性を理解して寄り添うことが、とても大切です。

発達障害は人それぞれです。

私たちがお子さんに合った方法を見つけるお手伝いをさせていただいたらと

思っております。

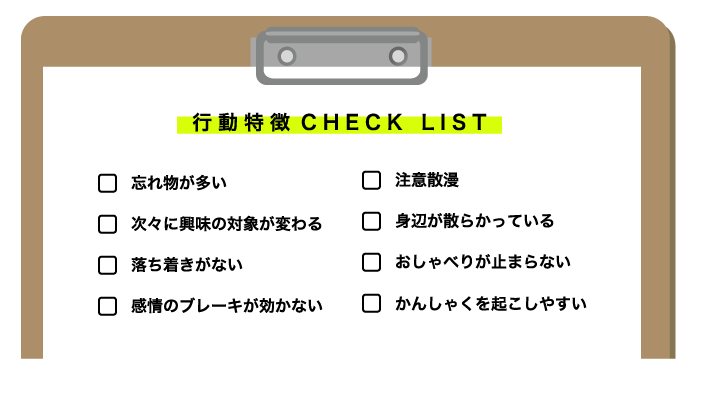

ADHD (注意欠陥多動性障害)は、発達障害があると診断される子どもの約半数を占めているとされています。

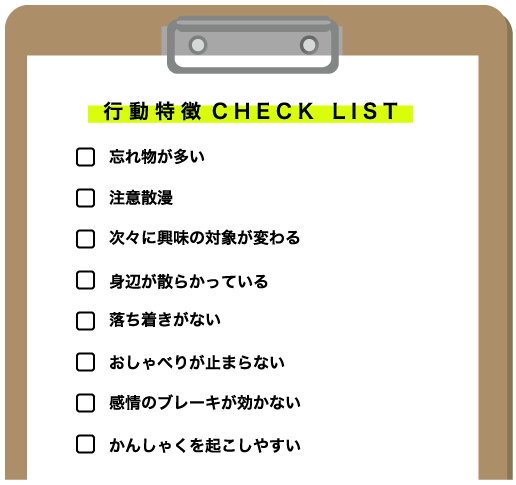

自分自身をうまく制御できないために、不注意や落ち着きのなさなどが生じ、家庭や学校生活での困難が起こります。

主な特徴としては、忘れ物が多い・注意散漫・身辺が散らかっている・おしゃべりが止まらない・かんしゃくを起こしやすいなどが挙げられます。

ADHDはその特性から、授業や勉強に集中できずに学習が遅れたり、人間関係につまづきがあったり、衝動的な行動で事故に遭いやすかったりといった、

困難を伴う場合があります。

その結果、周囲から叱られたりからかわれたりして、自分に自信が持てずに自尊感情が育まれないといった問題も考えなければいけません。

うっかりミスや物忘れが多く、注意散漫。

おとなしくて障害に気づかれにくい面もあります。

落ち着きがなく、おしゃべりが止まらない、かんしゃくを起こしやすいなど、周囲から困った子と認識されてしまうことも。

すべての特性が現れ、ADHD全体の8割を占めています。

現在では、薬による行動改善・落ち着けるような環境にする環境変容法、適切な行動を取れるように導く行動療法の3つの方法が主となっています。

大切なのはこの3つの方法を同時に進めていくことなのです。

事故抑制力の弱さを改善する薬を服用することで、集中力を8~9割改善するなどの効果があることがわかっています。

また、二次障害として起こりうる不安障害やうつ病などを招く可能性も減らすことができます。

そして、生活や学習のしやすさを考えた環境づくりも大切なことです。

学習をする時には必要なもの以外は机の上に置かない、テレビや音楽は消すなど、外からの刺激を少なくすること等が効果的とされています。

行動療法は、失敗した時はあえてあまり働きかけず、好ましい行動がとれたら褒めるといったやり方で、いい面を褒める機会を増やしていくことで、

自尊心も育むことができます。

周りからの働きかけを続けていくことで、社会への適応能力を育てていくことが大切です。

薬の効果で適切に行動できるようにする

刺激を減らし、落ち着けるける環境にする

適切な行動をとりやすくなるよう導く

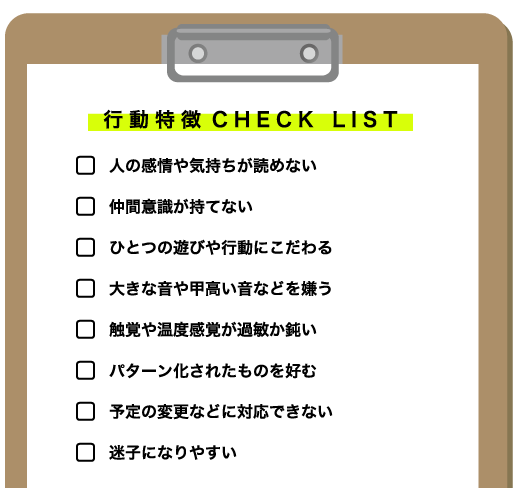

自閉症(ASD)とは、対人関係の困難、興味・活動の幅の狭さ、特定のものへの強いこだわりなどが特徴として挙げられます。

知的障害を伴った状態から、比較的自閉的傾向の弱い状態までを

連続体(ペストグラム)として捉えた総称であり、その境界線は極めて曖昧です。

対人関係やコミュニケーションの困難さ・興味や活動の幅の狭さ、それに反して特定のものへの強いこだわりが特徴です。

自閉症の7割は言葉の遅れや知的障害を伴いますが、知的障害の

ない高機能自閉症も含まれています。

また、知的障害がなく学業の成績等には問題はないが、相手の気持ちを察することが出来ず一方的なコミュニケーションを取ってしまいがちなアスペルガー症候群もASDの一つです。

ASDの子どもの行動は周囲に理解されにくく、本人も周囲とどのように接したらいいのかよくわからずパニックを起こしてしまうことがあります。

そしてその状態を自分でおさめることができず、

苦しむこともあるのです。

早い段階で障害に気づくことで、お子さんの感じる困りごとを減らしたり、

その場での好ましい行動を教えたり、周囲との関わり方を学ぶことができます。

言葉の遅れを伴う自閉症よりも、症状が軽度の場合や、知的レベルの高いアスペルガー症候群は周囲が気づくのが遅くなりがちな傾向にあります。

子どもの特性を知ることにより、パニックになる原因を排除したり回避することもできます。何よりも理解することが必要なのです。

ASD独特の強いこだわりについては、無理に変えるやり方はあまり好ましくありません。

それよりも、許容してあげるほうが、お子さんのストレスをなくし生活を営みやすくなると考えられております。

その子に合った支援方法を親だけではなく、学校や医療機関などの周囲の理解と

連携が必要になってきます。

学習障害(LD)とは、読み書きや数字の理解が極端に苦手など、特定の分野に困難がみられるものです。

日本では「知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、

計算する、または推論する能力のうち特定のものの習得としように著しい困難を示す状態」と定義されています。

学習障害者の多くは読字・読み書きを困難としている傾向があります。日常会話には支障がないため、障害の特性に気づくのが就学後になることが多いです。

計算が苦手だったり、話された言葉が理解できなかったり、

算数の文章問題が解けないなど、さまざまなケースがあり、特性も多種多様です。

本人は懸命に取り組んでいても結果が伴わず、周囲には怠けていると誤解されちで、それがお子さまのストレスを抱える原因になりやすいので、 一人一人のタイプを見極め、学習への意欲をなくさないように支援してあげることが必要となってきます。

学習障害のお子さんには、苦手を克服させることよりも得意なことを伸ばしてあげる工夫をすることを大切にしてください。

不得意な分野は、脳の一部の機能が十分に働かないことが原因だと考えられているため、練習により補えるものではないからです。

得意分野を伸ばすことにより、お子さんに自信を持たせてあげましょう。それにより学習到達度の向上につながっていくのです。

ストレスの原因となるお子さんの困難さや辛さを理解し、サポートするということが求められます。

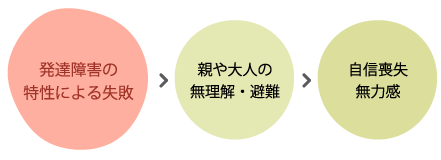

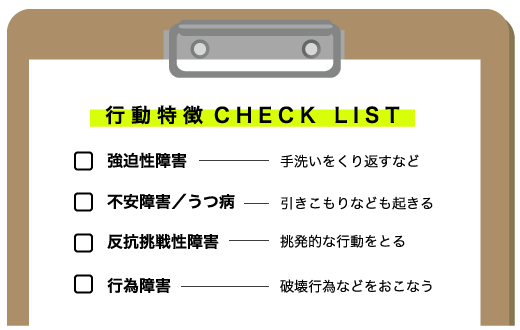

発達障害の子どもは、複数の発達障害の症状がもともと併存していたり、二次的に合併しやすい症状があります。

海外の研究では、ADHDの約3分の1が学習障害を併存し、学習障害の3割~5割がADHDを併存しているとの報告があるほどです。

また、学習障害がある子どもは、手足などを別々に動かす運動が不得意な、発達性協調運動障害を伴いやすい傾向がります。

複数の障害の重なりがあると、子ども本人も生活上の困難は

深まり、特性が似ている場合はその鑑別が難しくなります。

ひとつの障害のみを持っている方が少ないと言えますが、

合併症は防ぐことが可能なのです。

発達障害に適切な支援をおこなえないままだと、二次的に別の障害や心の病気を引き起こす可能性があります。

よく知られているのは不安障害やうつ病が併発する理由として、障害を周囲に理解されずストレスが溜まることがあげられます。

それにより引きこもりがちになり、次第に社会から孤立してしまう懸念もあります。

しかし、周囲が発達障害に気づき、理解のもと適切な支援を行えば子供自身の困ったことが減り、ストレスも溜まりません。

合併症は気づきとその子に合った支援で予防することができるのです。